云开体育这是广东东说念主的陈皮豆沙-开云·Kaiyun体育(中国)官方网站 登录入口

发布日期:2025-03-31 07:49 点击次数:122

撰文 | 魏水华

头图 | canva

高端的食材,经常只需要简便的烹调。

刀工见真章,本味自流香。

吊汤无谓味精,全凭火腿干贝高汤提鲜

鸡有鸡味,鱼有鱼味,毫不可用香料盖过食材本味。

……

这些话术,经常见诸于描绘中餐本事的菜谱里,描绘中国好意思食的著述里。一言以蔽之一句话,高端的烹调必须原汁原味,多用香料就是初级的。

但这种饮食逻辑自身,有一个雄壮的间隙:

这是云南东说念主以薄荷算作煮暖锅的蔬菜。

这是广东东说念主的陈皮豆沙,陈皮不是单纯的香料,而是红豆沙里的一部分食材。

这是湖南东说念主的紫苏螺蛳,紫苏叶入味了比螺蛳还厚味。

香料和调味品之间是有区别的。香料不错用于调味,但好多时候,它们也不错是食材——当香料算作食材出现的时候,所谓的原汁原味少用香料,就是一个无法纤悉无遗的悖论。

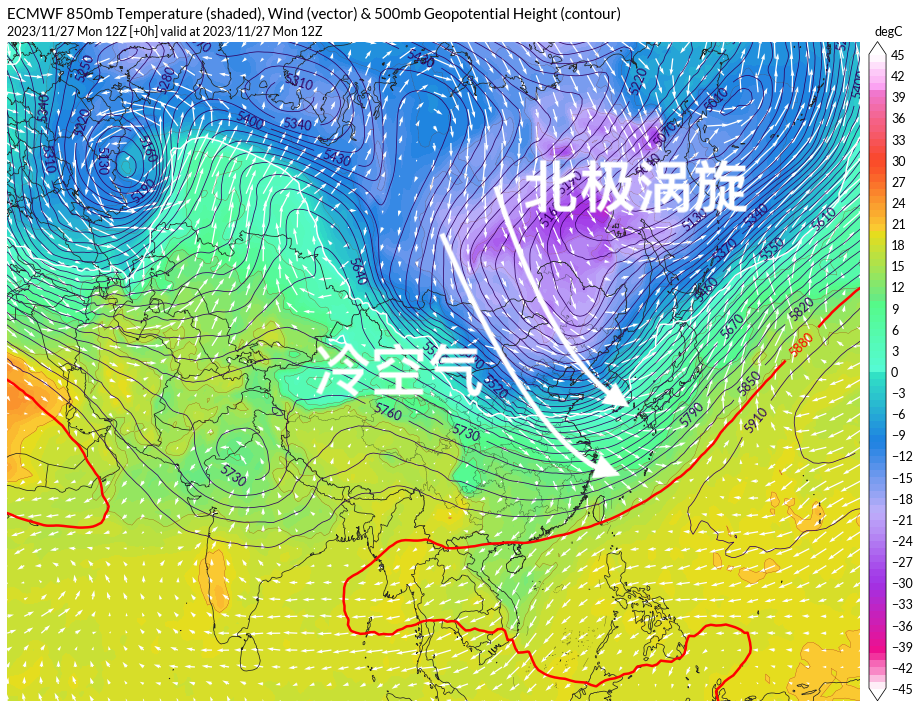

中国东说念主关于香料的偏见,始于地舆。

在东亚这片被青藏高原、戈壁沙漠与太平洋切割成相对阻塞的地舆单位里,千万年来受到西伯利亚高压冷空气的影响,气温较着低于同纬度地区。除了少数耐寒的香料除外,大部分香料作物都无法在中中讲究发祥的华北华中地区教授。

当印度次大陆的咖喱叶在湿气空气中鼎力生万古,中邦原土香料植物如花椒、八角等却演化出顺应表象的糊口忠良——果实更小、精油含量更低。

这是中国度常厨房香料泛泛唯有葱姜蒜辣椒“四大件”的径直原因;亦然不从事专科烹调的多数中国东说念主无法准确描绘丁香、豆蔻、草果、牛至、砂仁、山奈、木姜子等热带香料的仪态的文化基因起首。

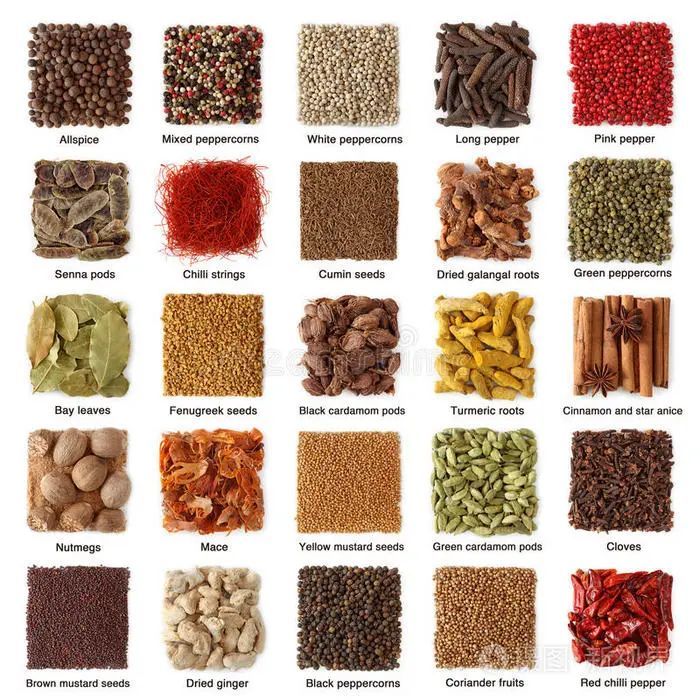

对咱们来说,这些香料都是卤味料包里那一堆分不明晰谁是谁的昆仲姐妹,或是中药房里君臣佐使阴阳配伍的好意思妙素材。

与寒寒表象相对,奔流而下的长江黄河又带来了丰饶的腐殖质,季风表象为农田劳顿提供了准确的周期,使得这片地皮的农耕讲究很早就运行萌芽。东说念主们解脱游猎捕捞的生活,以农田庐的产出算作主食,去腥、除膻变得莫得那么弥留。

当好意思索不达米亚东说念主在泥板上记录百里香栽培工夫时,中国甲骨文正在赞扬粟米丰充;当波斯商队在丝绸之路上输送藏红花时,中国农民正在培育抗旱的稻米品种,这种讲究要点的分离,注定了香料在中国农业体系中的旯旮地位。过早老练的农业想维,也将香料植物贬为"奇技淫巧"。

《王人民要术》纪录的37种烹调技法中,波及香料创新的不及相配之一,泄露了农耕讲究对味觉探索的绝望格调。

大都的农田物产,还让先民们产生"先得月"的自足幻觉。当丝绸之路带来胡椒、孜然时,士医生阶级将其锁进药柜,用"蛮夷之物"的偏见阉割了香料的烹调价值。这种地舆决定论导致的解析局限,使中国错失了构建香料讲究的黄金时期——下南洋的华东说念主们带回的肉豆蔻最终沦为驱虫药,而同期欧洲正用这些香料重塑饮食讲究。

历史和地舆的共同酝酿下,中国日益成为一个一轨同风、车同轨的大一统帝国。但对味觉的解析割裂,也让那些本应盛产香料的边域地区,处于无语的境地:

在花椒的原产地四川盆地,川厨将花椒的麻感奉为规范,却隔断探究其与黑胡椒的协同效应;在盛产柑橘植物和樟科植物的岭南,粤菜师父深谙陈皮妙用,但对锡兰肉桂的解析仍停留在"桂皮替代品"层面。

地舆的特征,径直影响了中国东说念主的信仰,而信仰之下,香料在中国的说念路又被拴上了重重镣铐。

儒家"公道复礼"的伦理不雅是最早被异化到餐桌上的:《礼记·内则》轨则"不食雏鳖,不食犬肝",这种对饮食的过度范例延长到香料范围,形成"重长入、轻个性"的保守传统。当意大利厨师斗胆尝试藏红花烩饭时,中国文东说念主却在《随园食单》中写下"多用香料即是贩子气"的阅历,用士医生审好意思窒息了味觉创新的可能。

说念家的"说念法当然"则在魏晋之后,沦为隔断进化的遮羞布。过分强调"食材本味",实质是对烹调主体性的自我阉割。清代《养小录》纪录的"十香糕",本可发展出复杂香料体系,却因"恐夺米香"的铩羽不雅念,最终沦为单调的糖油夹杂物。这种对"当然"的单方面领路,正是反当然的:东说念主类烹调讲究的实验就是雠校当然。

释教素食想法制造了香料替代的幻觉。豆腐用石膏点制本就是化学反映的居品,却要标榜"自然本味";素斋用菌菇仿制荤腥,实验上是对香料的变相渴求。这种既要又要的造作,导致中国素食堕入"隔断香料却渴慕肉味"的精神分裂。

调侃的是,在释教的出生地印度,东说念主们倚靠阿育吠陀体系,在素食文化里坦率诈骗数十种香料构建出孤苦的好意思学体系。

这种重重镣铐之下,最悼念的案例要属川菜——算作中国四大菜系之一,川菜本以“一菜一格、百菜百味”的特征闻明于世,它的背后,就是对香料结合搭配的娴熟应用,构建出复杂的味型谱系。

但在“原汁原味”的底层条目下,川菜厨师们经常在官府菜、商东说念主菜、贩子菜的逻辑自洽里堕入迷濛:统统的川菜大厨都会告诉门客,川菜里也有好多不辣的、少用香料的、奇迹官绅阶级的“高等”菜肴,但若是你反问“这些菜肴和淮扬菜、粤菜有什么区别?”大厨们多半会堕入无法纤悉无遗的无语。

说到底,这种无语并不源惬心厨们的见地和工夫,而是源自中国文化里预设的,无谓香料的菜肴才高等的成见。

发酵的好意思学,是中国香料文化薄弱的又一大原因。

黄河流域的粟作讲究滋长出最早的麴蘖工夫;龙山文化遗迹出土的陶甑,残留着4300年前的酒弧思绪;《周礼》纪录的"五王人"实为不同发酵阶段的酒浆,这些早期发酵居品很快被纳入烹调体系。当罗马贵族为胡椒狂妄时,汉代庖厨正用酒醴腌制"腶修"(肉脯),以替代上流香料的防腐功能。

到今天,四川郫县豆瓣经历三年日晒夜露,蚕豆与辣椒完成从辛辣到甘醇的逶迤;镇江香醋在江雾缭绕中发酵,醋酸菌将糯米滚动为琥珀色的液态形而上学;浙江绍兴的腐乳,在黄酒里千里淀出妖娆的鲜味;山东博山酱油在凛凛北风中浓缩出酱香;山西老陈醋在黄土窑洞里千里淀出矿物仪态……

实验上,这些调味品的原材料高度肖似,无非是小麦、大米、大豆、蚕豆这些农田庐大都产出、司空见惯的谷物。但在处所相反的风景、水土津润下,在不同发酵工艺和发酵周期的促动下,形成了复杂而明后的发酵谱系。

从某种进度上说,这些发酵类的调味品,取代了香料在餐桌上的生态位。

18世纪,当登陆马来群岛的英国殖民者们品味了下南洋的华东说念主们制作的鱼露后,以番茄算作基底,加入多香果、肉桂、丁香、洋葱、芹菜等复杂的香料,并以闽南话鱼露(膎汁)的发音,定名了这种复合调味品ketchup——是的,就是其后的调味番茄酱。

这一案例,充分讲授了发酵工夫和香料复合工夫不错相互替代的烹调惯性,和中国东说念主隔离香料的底气。

宋代运行,以范仲淹为首的文东说念主士医生们提倡了“不为良相、便为良医”的标语,掀翻了文东说念主从医的海潮。中国的医学,运行与文化传统和价值不雅绑定起来。

把理科当文科玩,出现了一个灾荒性效劳:胆小无力的文东说念主,莫得介入式调治的才略,汉《五十二病方》以来的中医外科就此停滞;各式草药的熬煮配伍在而后成了中医正宗。而由此派生出来的药食同源的表面,则异化为餐桌上自我设限的樊笼:将八角界说为温肾药材,肉桂归类为活血通经之品。

这种巫医视角的介入,阻断了香料在烹调范围的解放发展:明代《食品本草》轨则"丁香日不外三粒",让厨师始终无法探索丁香在慢炖中的后劲。

与此同期,朝贡买卖的无剃头展掐灭了香料更正的火种。郑和船队七下泰西带回47种香料植物,却被锁进皇家园林供贵族鉴赏。当葡萄经纪东说念主为胡椒发动战争时,明朝正将香料算作官员俸禄折算。这种将香料货币化的短视步履,使中国失去了建造香料好意思学的历史机遇。

一个反例是日本,一样表象直快的东亚地区、一样自然缺少香料植物、一样处于大帆海期间的宇宙旯旮,但日本却发展出了"文旦胡椒""山椒芽"等极具创意的原土香料文化;风靡各人的日式咖喱,则更具代表性——缺少姜黄,就增多南瓜和胡萝卜着色;缺少椰奶,就用面粉调出浓稠的质料;吃不了太辣,就用苹果泥、酱油、味醂或味噌成立出均衡微甜的仪态;甚而计划到畴昔家庭万古候熬煮咖喱会影响邻居生活,扞拒了东方文化里的谦退礼节,还发明了便捷输送保存的咖喱块……

反不雅中国烹调,对"老卤""陈醋"的旅途依赖,实验上是将表象制约、地舆制约,滚动为文化上不想跨越的托辞。

这是上海某米其林三星中餐馆用松露酱搭配的小笼包。

小笼包是贞洁的沪上口味,薄皮、咸鲜、微甜、爆汁;松露酱是南法地区黑松露和橄榄油的经典组合,香气浓郁、油润化渣。

但二者鸠合起来,就变得乖癖难吃:松露酱不仅莫得化解小笼包的浓重,反倒为猪肉馅增多了可疑的腥膻味。除了价钱翻十倍除外,王人备无法与小笼包和镇江陈醋的经典搭配同日而说念。

显著,主厨既不懂松露的香气特质,也不明登第面点的味觉结构。这种恶毒嫁接,正是香料文化缺失导致的创新逆境。

在今天的烹调江湖里,意大利主厨能用郫县豆瓣创新披萨酱,中国厨师濒临藏红花仍只会作念西班牙海鲜饭仿品;印度通过输出咖喱文化年创汇300亿好意思元,而出口的中国醋99%只可销往国际中餐馆和华裔社区。

这种单向度的文化输入,折射出香料宇宙里中餐可悲的谈话权,和味觉软实力竞争中的全面逾期。

另一方面,好意思团数据自满,18-25岁奢华者在川渝暖锅店稀奇加购香料的比率达63%,远高于父辈的12%。这种"香料饥渴症"暴解析传统烹调形而上学与现代需求的雄壮边界。

当西班牙分子管理用液氮锁住罗勒香气,当秘鲁菜系创造出亚马逊雨林香料矩阵,中国菜已经困守"通衢至简"“原汁原味”的陈腐阅历。这种对香料讲究的系统性马虎,不仅酿成了味觉创新的停滞,更折射出一个陈腐讲究在现代化转型中的深层懆急。

参考文件

opularization of Spice Culture and its influence in Tang Dynasty.P Han - Journal of Education, Humanities and Social Sciences, 2023A Study of Spice Trade from the Quanzhou Maritime Silk Road in Song and Yuan Dynasties,CZ Hong - … Science and Contemporary Humanity Development, 2015

Scent and synaesthesia: The medical use of spice bags in early China,D Lu, V Lo - Journal of ethnopharmacology, 2015

On the beginnings of south Asian spice trade with the Mediterranean region: a review,A Gilboa, D Namdar - Radiocarbon, 2015

古代印尼与中国香料买卖的变迁影响.许利平云开体育, 孙云端 - 重庆大学学报(社会科学版), 2021